Table des matières

L’Institut Broadbent est fier d’avoir contribué au volume canadien de la série Next Left Country Case Study, publiée par la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS).

Ce volume se penche sur le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada et apporte une contribution importante au récit de l’influence progressiste de la social-démocratie au pays au cours des cent dernières années. Rédigé par David McGrane, chercheur associé aux politiques de l’Institut Broadbent, et Clement Nocos, directeur des politiques et de l’engagement, il retrace la persistance et la pertinence du NPD depuis ses origines dans la FCF (la Fédération du Commonwealth coopératif) et le Ginger Group, son rôle dans les gouvernements minoritaires fédéraux et son leadership provincial.

À la lumière des élections fédérales de 2025 et de l’arrivée d’une nouvelle direction libérale, cette étude examine le moment charnière que traverse le NPD et les occasions dont il pourrait profiter dans un contexte d’instabilité mondiale et de réalignement politique au pays. Le volume met en valeur le modèle canadien de social-démocratie (distinct des variantes américaine et du Commonwealth) et confirme, en définitive, le rôle constant du NPD comme acteur progressiste — quoique pas nécessairement comme chef de file progressiste.

Introduction

Le Canada est né et a évolué dans l’ombre des États-Unis — à l’origine une fédération de quelques colonies britanniques d’Amérique du Nord qui s’est constituée en 1867 dans la foulée de la guerre de Sécession. Il s’agissait alors de marchés interdépendants, axés sur l’exportation de ressources naturelles canadiennes vers les industries américaines, d’où l’établissement d’une relation asymétrique avec une puissance économique et mondiale. Le Canada a néanmoins su se donner des politiques bien distinctes, nettement à gauche de celles de son puissant voisin du Sud. Même un survol rapide de la politique canadienne révèle que ses gouvernements successifs ont — de façon caractéristique — adopté des politiques beaucoup plus progressistes que les gouvernements américains dans un éventail de domaines, tels que l’État-providence, la propriété publique, l’intervention de l’État dans l’économie, les lois en matière de travail, les droits de la personne et la protection de l’environnement. Étant donné sa proximité géographique avec les États-Unis et l’influence massive qu’exerce la culture américaine sur la culture canadienne, pourquoi les grandes lignes de la politique canadienne ont-elles historiquement été plus à gauche que celles des États-Unis? Notre réponse à cette question fort pertinente peut se résumer en mot-concept : la social-démocratie.

L’originalité des États-Unis par rapport à la plupart des pays occidentaux industrialisés réside notamment dans le fait qu’il n’y a jamais eu de parti travailliste ou social-démocrate digne de ce nom, ayant exercé un véritable pouvoir et une influence politique décisive (Lipset, 1996). Par contraste, un parti social-démocrate a été actif sur la scène politique canadienne et a même connu des succès remarquables dans certaines circonscriptions provinciales ainsi qu’un succès électoral limité au fédéral au cours du siècle dernier. Le fait qu’un parti social-démocrate ait été actif sur la scène politique canadienne constitue l’argument à la base de la présente étude de cas : l’activité du parti social-démocrate canadien a largement contribué à faire pencher la politique canadienne nettement plus à gauche que la politique américaine.

Nous avançons cet argument en examinant l’histoire du parti social-démocrate du Canada et en analysant sa situation actuelle. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien la politique canadienne, précisons qu’on y trouve un système électoral majoritaire uninominal à un tour, qui donne généralement lieu à des gouvernements majoritaires, c’est-à-dire que le parti au pouvoir dispose d’une majorité de sièges à l’assemblée législative et qu’il n’a pas ainsi intérêt à solliciter l’appui des partis d’opposition pour faire adopter des lois. Il y a toutefois eu de longues périodes dans l’histoire du Canada où ce système électoral uninominal majoritaire à un tour a donné lieu à des gouvernements minoritaires, obligeant alors le parti au pouvoir à s’appuyer sur le soutien d’un ou de plusieurs partis d’opposition à la Chambre des communes pour faire adopter des lois et se maintenir au pouvoir.

Au Canada, le parti social-démocrate a été fondé en 1932 et s’appelait à l’origine la Fédération du Commonwealth coopératif (CCF). Il a par la suite modifié son nom pour devenir en 1961 le Nouveau Parti démocratique (NPD). Il en résulte que les historiens canadiens utilisent encore parfois ce sigle un peu long et maladroit qu’est CCF-NPD, bien qu’aujourd’hui il soit généralement tombé dans l’oubli parmi les électeurs et que le sigle NPD soit couramment utilisé. Aux fins de la présente étude de cas, le sigle CCF-NPD est parfois utilisé pour faire ressortir une continuité de près d’un siècle d’histoire canadienne. Bien que certains partis régionaux aient parfois réussi à obtenir un grand nombre de sièges à la Chambre des communes et soient ensuite disparus, le CCF-NPD a historiquement été en concurrence avec deux autres partis lors des élections fédérales canadiennes

Centriste, le Parti libéral du Canada a dominé la scène politique fédérale sur le plan électoral tout au long du XXe siècle ainsi qu’au début du XXIe siècle. Il est généralement considéré comme l’un des partis les plus durablement enracinés parmi les démocraties occidentales (Clarkson, 2005). Depuis le mandat du premier ministre conservateur John A. Macdonald en 1867, le Parti libéral a — non sans opportunisme — occupé le centre de l’échiquier politique – affichant les valeurs de gauche de l’heure lors des campagnes électorales tout en mettant en œuvre des politiques de droite une fois au pouvoir. Les origines « élitistes laurentiennes » du parti (Bricker & Ibbitson, 2013) s’inscrivent en porte-à-faux avec son alignement actuel avec les partis sociaux démocrates « troisième voie » des pays européens ayant des origines ouvrières ou syndicales, Cette tendance n’a été modérée que par l’influence sociale-démocrate du Nouveau Parti démocratique pendant les périodes de gouvernement libéral minoritaire. Comme les partis européens ont glissé vers le centre au cours des dernières décennies, le Parti libéral du Canada s’est maintenu au centre de l’échiquier politique en tant que grand parti « fourre-tout », intégrant des éléments tant du centre-gauche que du centre-droit.

Connu sous le nom de Parti progressiste-conservateur de 1942 à 2003, l’actuel Parti conservateur du Canada a historiquement occupé le second rang lors des élections fédérales canadiennes et il a souvent formé l’opposition officielle à la Chambre des communes. Ceci dit, il a occasionnellement accédé au pouvoir et a donné plusieurs premiers ministres conservateurs. Le Parti conservateur original — qui a existé depuis l’époque du premier ministre Macdonald en 1867 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale — s’inscrivait dans la tradition conservatrice britannique jusqu’à sa transformation en Parti progressiste-conservateur, moment à partir duquel il a adopté à son tour une approche plus centriste afin de défier la domination libérale qui avait eu cours tout au long de la première moitié du XXe siècle. Dans ce contexte général de rivalité, le Parti progressiste-conservateur a renforcé sa posture par rapport aux Libéraux, même si un vaste consensus a existé implicitement entre les deux partis tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. À l’apogée du néolibéralisme, l’émergence en 1987 du Parti réformiste du Canada – populiste de droite – a provoqué une scission au sein du mouvement conservateur, contribuant ainsi à renforcer la domination libérale dans les années 1990. Cette scission au sein de la mouvance conservatrice a été résolue par la fusion du Parti conservateur et du Parti réformiste, brièvement rebaptisé Alliance canadienne en 2003, pour former l’actuel Parti conservateur du Canada, sous la direction des populistes de droite menés par Stephen Harper. L’actuel Parti conservateur conserve des traits issus des traditions tories, inhérents aux conditions de sa création par le premier ministre Macdonald, mais il partage également certaines caractéristiques avec d’autres partis populistes de droite européens actuels.

Enfin, le Canada est un pays fédéral doté d’un gouvernement central appelé « gouvernement fédéral », dont l’assemblée législative appelée Chambre des communes siège à Ottawa, la capitale du Canada, et d’administrations infranationales ou régionales appelées « gouvernements provinciaux », dont les assemblées législatives siègent dans les capitales provinciales. Le Canada comprend dix provinces et trois territoires nordiques, très différents pour ce qui est de la superficie et de la population. Une province, le Québec, compte une importante population francophone culturellement distincte qui a historiquement représenté environ le quart de la population canadienne. En outre, deux Canadiens sur trois vivent à moins de 100 kilomètres de la frontière canado-américaine, ce qui contribue à l’influence de l’économie, de la politique et de la culture américaines au Canada.

Les paragraphes qui suivent montrent que, bien que le CCF-NPD n’ait jamais formé de gouvernement au fédéral ni n’ait jamais connu une longue période de popularité électorale à l’échelle du pays, il a exercé ce que nous appelons une « influence progressiste constante » sur la politique canadienne au cours du siècle dernier. Influence qui a donné lieu à la mise en place de plusieurs réformes politiques de gauche qui ont considérablement amélioré la vie des citoyens canadiens. Cette constante « influence progressiste constante » a été exercée de deux manières :

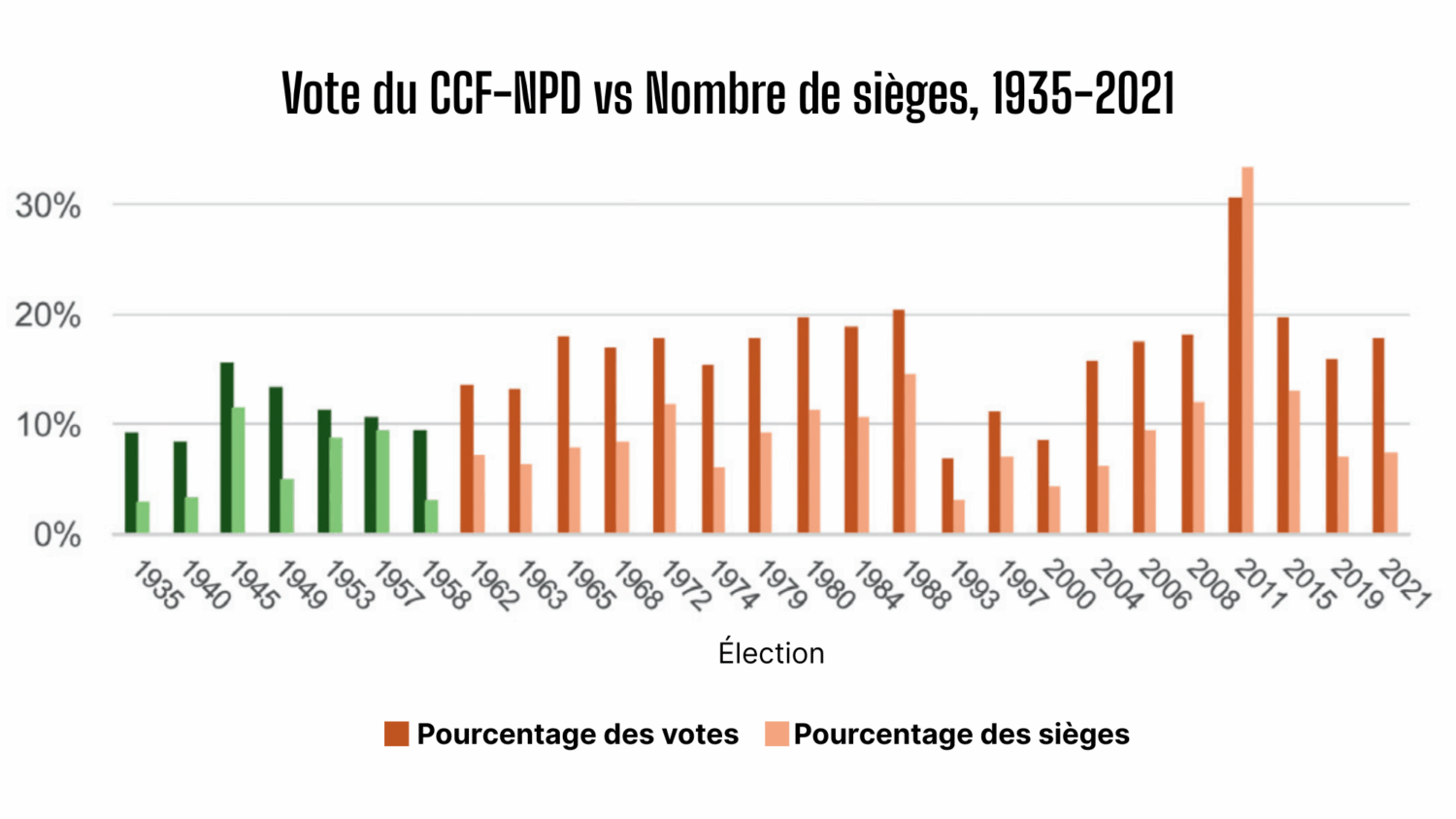

En premier lieu, le CCF-NPD a rarement remporté plus de 10 % des sièges à l’assemblée législative du Canada (c’est-à-dire à la Chambre des communes) et aucun de ses membres n’a été nommé au Sénat canadien.1 Le parti n’a jamais formé de gouvernement majoritaire ni minoritaire à l’échelle fédérale et n’a jamais non plus été intéressé à faire partie d’un gouvernement de coalition, ce qui signifie qu’il n’y a jamais eu — dans l’histoire du Canada — de premier ministre ni de ministre fédéral issu du CCF-NPD. Malgré son succès électoral limité et sa non-participation aux cabinets fédéraux canadiens, le CCF-NPD a su — de manière stratégique — tirer parti de son nombre limité de sièges à la Chambre des communes pour faire pencher le discours politique national canadien vers la gauche et convaincre les gouvernements fédéraux d’adopter des politiques publiques de gauche. Cela a notamment été le cas lorsque — centriste — le Parti libéral du Canada, a formé des gouvernements minoritaires et a été contraint de s’appuyer sur le soutien du CCF-NPD à la Chambre des communes. Par exemple, le moderne Régime de pensions du Canada et le régime public d’assurance-maladie du pays instaurés dans les années 1960, ont été en quelque sorte imposés au gouvernement libéral de Lester B. Pearson par le NPD de Tommy Douglas, qui détenait alors la balance du pouvoir. Dans de telles conditions, le CCF-NPD a pu négocier des réformes politiques publiques de gauche en contrepartie du maintien des libéraux au pouvoir et de l’exclusion des conservateurs de droite. En théorie, il est beaucoup plus facile pour un petit parti social-démocrate de pousser un parti centriste au pouvoir vers la gauche que de pousser un parti de droite au pouvoir vers la gauche.

En second lieu, le CCF-NPD a tiré parti de ses bassins régionaux de soutien indéfectible pour former fréquemment des gouvernements provinciaux dotés d’un large éventail de pouvoirs en matière de fiscalité, de programmes sociaux et de développement économique. En effet, le Canada est l’une des fédérations les plus décentralisées au monde et les gouvernements provinciaux y disposent de pouvoirs plus étendus que les administrations infranationales de nombreuses autres fédérations (Watts, 2008, pp. 171-178). Lorsque le CCF-NPD a été à la tête de gouvernements provinciaux, il a utilisé les pouvoirs de compétence considérables dont disposent les gouvernements provinciaux au Canada pour procéder à d’ambitieuses réformes politiques de gauche. Bien que ces réformes politiques n’aient été mises en place que dans une seule province et n’aient pas été adoptées à l’échelle nationale, le résultat net de la mise en œuvre de plusieurs réformes politiques de gauche dans différentes provinces, échelonnées sur plusieurs décennies a été de faire pencher la politique canadienne vers la gauche au cours du dernier siècle.

À bien des égards, la situation de la social-démocratie canadienne est tout à fait originale par rapport à celle d’autres pays dans le monde. Si le CCF-NPD a exercé une influence décisive sur la politique canadienne aujourd’hui et tout au long du XXe siècle, le Canada n’a jamais eu de parti social-démocrate très puissant qui ait formé un gouvernement national à l’instar du Parti travailliste britannique, du Parti travailliste australien, du Parti socialiste français ou du Parti social-démocrate allemand. La popularité électorale du CCF-NPD a été relativement faible à l’échelle fédérale et inégalement répartie à travers le pays par rapport à la popularité des partis sociaux-démocrates dans de nombreux autres pays industrialisés occidentaux. Tout au long du siècle dernier, ces succès électoraux se sont surtout concentrés dans les centres urbains. Le CCF-NPD a néanmoins pu exercer une influence progressiste constante en tirant parti de la conjugaison de deux caractéristiques de la politique canadienne qui sont absentes dans d’autres pays industrialisés occidentaux, à savoir la domination sur le plan électoral d’un parti libéral centriste et les pouvoirs considérables conférés aux gouvernements provinciaux. Un rapide tour d’horizon de la plupart des pays industrialisés occidentaux montre que les partis libéraux centristes n’ont eu que de faibles succès électoraux depuis les années 1920 (par exemple, les libéraux-démocrates au Royaume-Uni) et que de nombreux pays sont soit des États unitaires, soit des États fédéraux dotés de gouvernements infranationaux faibles.

Conjuguées, ces deux caractéristiques de la politique canadienne ont permis au CCF-NPD de transformer ses succès électoraux limités en une influence décisive sur la politique canadienne au cours du siècle dernier. Le CCF-NPD a tiré parti de la domination électorale d’un parti libéral centriste et de gouvernements provinciaux dotés d’importants pouvoirs pour exercer une influence progressiste constante sur la politique canadienne, ce qui a permis au Canada de résister à la tentation de reproduire la politique de droite des États-Unis et de se forger une réputation internationale de pays progressiste et tolérant. Alors que l’administration Trump aux États-Unis tend aujourd’hui à encourager l’adoption de politiques de droite au Canada et que le gouvernement libéral de Mark Carney vire à droite, l’actuel NPD devra continuer à jouer un rôle décisif pour faire glisser le Canada à la gauche de l’échiquier politique et l’y maintenir.